原標題:【民俗風情】武山的小年

令陸胤

武山,歷史上曾為多民族雜居地,又深受絲綢之路、茶馬古道、唐蕃古道等文化交流碰撞的影響,文化融合的特質明顯,而且浸透到人民群眾的日常生活中,融合到了傳統文化中,滋養著民俗風情。隨著社會的發展,一些民俗也隨之變化。

臘月廿三,又是祭祀灶君(灶爺、灶婆)的日子,而接下來掃房、糊墻、貼窗花、趕集、盼年(武山方言,準備過年的食物等)、貼春聯等一陣忙乎,轉瞬就進入大年,所以民間把臘月廿三稱作小年。

祭灶是中國古代五祀之一,五祀之神歷代雖有差異,但灶神卻始終位列其中,說明灶君在民間信仰中的重要位置。北方祭灶君的習俗主要來源于古人拜火習俗,旨在避兇驅禍迎吉祥。武山臘月廿三祭祀灶王爺,首先要貼一幀新的灶神像,上邊寫著“一家之主”,兩邊寫著“上天言(或奏)好事,下界(或回宮)降吉祥”。這是通過祭祀向灶君表達的心聲,也是百姓對來年生活的期望,希望新的一年里平安吉祥、事事如意。在所有的祭品中,始終不變的是一種黏性很強的糖,古代稱“乳糜”,民間稱祭灶糖,說是灶君吃了這糖,嘴唇便粘住了,即使向玉皇大帝匯報,也因唇上蜜甜未退而不好說壞話。這種美好的愿望深植百姓心中。為了來年全家的幸福安寧,用糜做“祭灶糖”在武山周邊一直流傳,作為一種民間技藝和非物質文化遺產保存下來,而且長盛不衰。

吃攪團的寓意也和獻祭灶糖一樣,用搟面杖不停地攪動鍋里的面,就是要攪去一年來的各種不祥和不如意,攪好以后飯帶黏性,灶王爺吃了以后也粘住唇,記得這家的好,上天盡言好處。現今,隨著城鎮化進程的加快,川道地區和縣城逐漸以餃子代替了攪團。

掃房是過大年的一項重要準備工作,小年之前掃房要選黃道吉日,小年之后也就是臘月廿四為官掃,這一天,灶君面見玉帝,人間百無禁忌,是一年中掃房的最后一個好日子。從臘月廿五起,武山就有當年不再掃房子的習俗和說法。小年前后掃房子,除了為迎新年創造一個干凈整潔清爽的環境外,過去還有掃去貧困、邪祟等不祥之物的寓意。

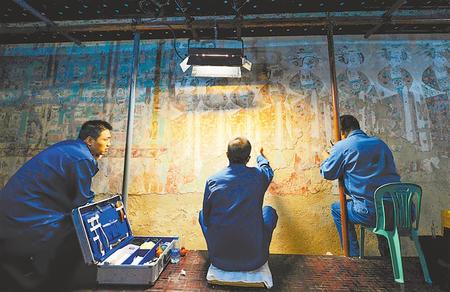

貼窗花,武山農村曾有小年開始貼窗花迎新年的習俗。這種剪紙藝術在武山有著深厚的群眾基礎和廣泛性,歷史悠久,意蘊深長,喜鵲鬧梅、年年有余、十二生肖等各種寓意吉祥的圖案,充滿生活氣息和藝術感染力,或靈動飛揚,或樸拙有趣,各家的大媳婦小姑子競相逞能、各顯技藝,一幅幅剪紙窗花充滿情趣,充滿對幸福美好生活的向往和祝福。這種剪紙藝術是農村婦女一項富有情趣的手藝,其功用就是貼窗花了,也有剪一個大蝙蝠或龍鳳呈祥貼在墻上,寓意福運連綿、吉祥如意。過去由于條件所限,為了增強藝術效果,先用白紙剪好窗花再貼在木板上或直接用手拿著,置于煤油燈上,用煙熏得黑黑的,再往窗子上貼。貼窗花時必須先在窗欞上涂上糨糊,用白紙把窗亮子糊好,在四角貼三角形狀的娥云,然后用一種對稱的方式貼上窗花。一扇新貼了窗花的窗子讓房子頓時顯出精氣神來。 (本文配圖:黃必勝提供)

相關新聞

- 2017-01-20隴周刊(2017年 第3期)

- 2017-01-26隴周刊(2017年 第4期)

- 2017-02-10 隴周刊(2017年 第5期)

- 2017-02-17 隴周刊(2017年 第6期)

2019年中國電影:如何把主流大片送達更多觀眾

2019年中國電影:如何把主流大片送達更多觀眾 《星球大戰》系列電影觀影馬拉松活動

《星球大戰》系列電影觀影馬拉松活動