越來越多的人走近敦煌,了解敦煌。王斌銀

段文杰復(fù)原臨摹的莫高窟第130窟 《都督夫人禮佛圖》。(資料圖片)

李碩

提到敦煌這兩個(gè)字,相信每個(gè)中國人心上都會(huì)躍然升起一種神秘的美感,我自然也不例外。

對(duì)于小時(shí)候生活在中國東部的我而言,“敦煌”長期以來,只是一個(gè)遙遠(yuǎn)和陌生的名字。當(dāng)大學(xué)畢業(yè)第一次來到敦煌時(shí),我也只是把它理解成了一個(gè)戈壁大漠月如鉤的西部景點(diǎn)。而當(dāng)闊別十余年后,人至中年再赴敦煌時(shí),才發(fā)現(xiàn)“敦煌”早已銘刻在我心。九色鹿、飛天、藻井、絲綢之路……已成為我腦海中揮之不去的印記。我開始明白,為什么有那么多人用“回到敦煌”,來表達(dá)終于尋找到精神原鄉(xiāng)的慰藉。

數(shù)十年來,我不斷接觸、深入、沉浸于敦煌,以筆繪之、以心守護(hù)之,或有一些見聞與心得,可與大家來分享。

敦煌,真的只是壁畫嗎

相信多數(shù)讀者的感覺和我一樣,篤定地認(rèn)為:“敦煌,是中國古代壁畫藝術(shù)的巔峰。”帶著這樣的認(rèn)知,從畫冊或屏幕上看到敦煌壁畫時(shí),會(huì)感覺到那種模模糊糊的美——這很“敦煌”。

自然而然,感興趣的人,會(huì)想看得更清楚一點(diǎn),于是會(huì)翻閱很多美術(shù)資料。但是結(jié)局或許會(huì)讓人略感失望,要么所見到的畫面始終斑駁陸離,要么細(xì)斟起來那些畫風(fēng)筆法并不顯得多么精細(xì)。于是,著急的人或許會(huì)放下敦煌的畫冊,去看故宮、宋畫或者文藝復(fù)興的油畫。

別著急放棄,讓我們一起來沿著這個(gè)題目繼續(xù)進(jìn)行探索。敦煌,真的只是壁畫嗎?如果我們放下心中對(duì)它的直觀感受,重新去理解“敦煌”,或許會(huì)找到更多答案。

敦煌,其實(shí)是一條跨越東西的偉大歷史橋梁。在絲綢之路上,敦煌是耀眼的明珠。它聯(lián)結(jié)著東西方,串聯(lián)起古中國、古印度、古希臘和古巴比倫四大文明古國。這條路,張騫走過,玄奘走過,商人們和將士們也走過。

敦煌,其實(shí)是一道跨越千年的時(shí)空之門。幾乎所有的中國人都知道“春風(fēng)不度玉門關(guān)”,但是若想通過畫面而并非文字來了解大唐盛世,今天也許只能依據(jù)敦煌壁畫。當(dāng)古代的文明被時(shí)間的長河淹沒,敦煌,就成了一個(gè)可由當(dāng)代進(jìn)入古代的密室。敦煌,或許不是古代文明的最高峰,卻是我們觀察古人的難得視角。

敦煌,其實(shí)是一個(gè)古人繪制在墻壁上的“理想國”。

那一個(gè)個(gè)洞窟,是古人幻想中的美好精神世界。對(duì)于一代一代畫師而言,外界的困境或人生苦難都不那么重要了,重要的是開采敦煌本地的礦石和挑選絲綢之路上運(yùn)輸?shù)膶毷页銎渲凶顬榻k爛的色彩,把心目中的美和對(duì)未來的想象繪制在泥制的巖石洞窟中。

比起現(xiàn)實(shí)世界的不確定性,洞窟里的世界更加美好安寧。面對(duì)天災(zāi)、戰(zhàn)亂和饑荒,古人們專注于把他們對(duì)未來的美好想象畫在墻壁上。透過線條、色彩和畫面,我們可以看到他們對(duì)美好的向往,感受到一種篤定感和向善守正的價(jià)值觀。

敦煌,還是一塊驗(yàn)證審美稟賦的“吸鐵石”。

讀者會(huì)發(fā)現(xiàn),有的人提到敦煌眼里會(huì)放光,有的人則會(huì)茫然無覺。沒錯(cuò),對(duì)美的稟賦,可以通過這塊“吸鐵石”來判別。如果一個(gè)人,能確定地感受到這種巨大而延綿的吸引力,那么它就是這個(gè)人心的歸處。

無名的人,在大漠創(chuàng)造“心的河流”

讓我們換一個(gè)視角再來接近敦煌,一個(gè)以前被忽略的“壁畫創(chuàng)作人”的角度,或許還會(huì)有不一樣的收獲。一位散文家曾寫道:“看敦煌莫高窟,不是看死了一千年的標(biāo)本,而是看活了一千年的生命。”這個(gè)“生命”,我認(rèn)為指的是不同時(shí)代畫師們對(duì)敦煌壁畫這一事業(yè)的傳承和延續(xù)。

站在局外,我們慣于把敦煌視為一部已經(jīng)完成的作品,或一種發(fā)生了的歷史現(xiàn)象。然而與其他繪畫形式在一個(gè)時(shí)空內(nèi)一蹴而就不同的是——敦煌,是由歷代畫師們共同創(chuàng)作而成的杰作,是代代相傳的技法積淀,是延綿不絕的文化努力。

每一代人都在深入研究上一代人創(chuàng)作的基礎(chǔ)上進(jìn)行臨摹學(xué)習(xí),按照一定規(guī)制并結(jié)合當(dāng)時(shí)的特點(diǎn)進(jìn)行再創(chuàng)作,從而演繹出新的畫作。這種傳承方式,不僅豐富了“敦煌”這一主題,更為不同時(shí)代的人們尋找到了一個(gè)共同的創(chuàng)作方向。從這個(gè)意義上講,敦煌壁畫宛如一條穿越了歷史的文化長河,匯聚了萬人之心力,在大漠之上創(chuàng)造了一條“心的河流”。

敦煌石窟開鑿及繪制事業(yè)穿越千年,參與的畫工、塑匠、經(jīng)生數(shù)以十萬計(jì),但是留下姓名可考的僅有十?dāng)?shù)個(gè)。后代畫師通過對(duì)前代技法的“傳、移、模、寫”,保障了中華美學(xué)的系統(tǒng)傳承,將中華文明的美封藏于大漠之中,至今仍給后世以驚喜。

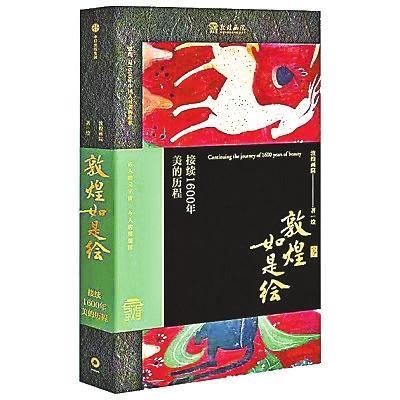

直至今日,通過《敦煌如是繪》這本書,讀者能知道,敦煌壁畫背后仍然活躍著一群人,他們是大眾不知道的一小群人,他們大多生活在敦煌,終身以臨摹敦煌壁畫為使命。他們既是書中壁畫作品的創(chuàng)作者,是新的藝術(shù)、靈感、杰作的創(chuàng)作者,也是千年敦煌藝術(shù)文化的傳承者。于是,就讓我們以壁畫傳承者的視角,去打開敦煌這座龐大的寶藏。

畫院,傳承千年藝術(shù)

一千多年來,壁畫臨摹幾乎完全是畫師和工匠自發(fā)自覺的行為。敦煌研究院的成立,開啟了敦煌石窟保護(hù)與研究的步伐。然而成規(guī)模、有建制地對(duì)敦煌壁畫進(jìn)行臨摹學(xué)習(xí)和創(chuàng)作,則需要等到類似畫院機(jī)構(gòu)的成立。

20世紀(jì)90年代,趙樸初造訪敦煌,題下了“敦煌畫院”四個(gè)字,為開啟敦煌壁畫的傳承事業(yè)寄托了美好愿望。1993年,敦煌畫院由敦煌市政府批準(zhǔn)正式成立。

建院三十年來,敦煌畫院一方面匯集藝術(shù)家群體,專注于古法泥本臨摹領(lǐng)域,至今累積了數(shù)千平尺的泥本作品,他們或?yàn)槲奈镄迯?fù),或?yàn)榧妓嚹挘驗(yàn)閭€(gè)人興趣愛好;另一方面,面向敦煌文化愛好者和社會(huì)大眾,進(jìn)行敦煌文化在現(xiàn)代社會(huì)中的演繹和傳播。

那么,敦煌壁畫的臨摹,是指古畫作的臨摹嗎?

我認(rèn)為,并非那么簡單。臨摹是繪畫的初習(xí)階段,顯然,“敦煌壁畫臨摹”所指的更為寬廣和深刻。

上千年來,敦煌壁畫因?yàn)闀r(shí)間、風(fēng)沙、氣候或人為破壞等種種原因而不斷剝落和損壞,這幾乎是個(gè)不可逆的過程。只有依靠經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)老師們高超的壁畫泥本臨摹技藝,才能做到為敦煌壁畫“續(xù)命”。因此,壁畫臨摹幾乎是延續(xù)敦煌壁畫生命的唯一方式。

面對(duì)著正在不斷磨滅的敦煌壁畫,參觀的人們總會(huì)好奇,這幅壁畫曾經(jīng)是什么樣子?當(dāng)年繪畫者究竟希望表達(dá)什么?這些答案,需要依靠學(xué)者和老師們的研究及復(fù)原性的壁畫臨摹來解決。因此,壁畫臨摹也是探索歷史和古人心路歷程的有效通路。

魏晉至唐,不少名畫家曾參與壁畫的繪制,而民間畫師在長期創(chuàng)作中由師徒相傳,靠總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和方法也形成了不少口訣。在藏經(jīng)洞中,就曾發(fā)現(xiàn)過畫師用來繪制大型壁畫所用的粉本。近百年來,又有一小群人把畢生精力投入大漠之中,長期甚至終身從事壁畫臨摹事業(yè),以張大千、常書鴻、段文杰等為代表的一代一代的藝術(shù)家們,使得敦煌壁畫技藝在近代得以薪火相傳。因此,壁畫臨摹,更是一項(xiàng)代代傳承的事業(yè)。

無數(shù)人的敦煌,每個(gè)人的敦煌

從群眾中來,到群眾中去。敦煌,千百年來,一直在履行著這一原則。

敦煌不是某個(gè)畫家的杰作,而是歷史上民眾的藝術(shù)共創(chuàng),是一項(xiàng)延續(xù)了一千余年、有十?dāng)?shù)萬人參加的事業(yè)。

在沙漠之上開窟并非易事,而這件事竟然綿延千年,其實(shí)只為了這樣的一個(gè)共同目標(biāo):“讓我們的精神世界有所安放。”在這個(gè)統(tǒng)一的大目標(biāo)下,不同群體又各自找到了屬于自己的訴求。大家各就各位,自覺自發(fā)形成了完美生態(tài)。正是無數(shù)人的努力,形成了今天我們看到的震撼世界的石窟藝術(shù)群。

再觀敦煌壁畫臨摹這項(xiàng)事業(yè)。它讓更多的人看到了敦煌,對(duì)敦煌產(chǎn)生了興趣,從這個(gè)意義上說,敦煌因?yàn)榕R摹走出了石窟。

只要有更多人了解,加入到臨摹、創(chuàng)作敦煌壁畫的行列中來,敦煌壁畫就會(huì)一直在歷史長河中熠熠生輝。

也正因如此,敦煌具備了更偉大的穿越時(shí)間的生命力。我們,就像洞窟里那無數(shù)的人一樣,用今天的筆蘸著前人的墨,并向后人展示著我們這個(gè)時(shí)代對(duì)美學(xué)的新定義。

縱然如此,敦煌其實(shí)也應(yīng)該是每個(gè)人的敦煌。

通過敦煌壁畫臨摹這種方式和歷史上的繪畫者對(duì)話,實(shí)現(xiàn)心意相通,不僅有著傳承中國文化的宏大意義,而且對(duì)于當(dāng)代人也有著現(xiàn)實(shí)意義。

其一,是參與敦煌壁畫傳承事業(yè)的使命感。敦煌壁畫,是中國早期美術(shù)史上不可忽略的杰作,也是世界文化交融之典范。當(dāng)一個(gè)人像歷史中千千萬萬的人一樣,拿起畫筆,成為諸多敦煌壁畫臨摹人中的一員時(shí),當(dāng)他(她)是作為參與者而不是看客來面對(duì)敦煌時(shí),必然會(huì)強(qiáng)烈地感受到歷經(jīng)千年的文化力量。當(dāng)臨摹一幅敦煌畫作時(shí),必然會(huì)重新理解敦煌,在敦煌壁畫這座寶庫中流連忘返,滿載而歸。

其二,是重新發(fā)現(xiàn)自己的內(nèi)心世界。科技進(jìn)步在極大地提升信息傳播效率的同時(shí),也給這一代人帶來了新的挑戰(zhàn)。過多的信息,對(duì)他人和世界各種動(dòng)向的過度反應(yīng),造就了心靈的焦慮。當(dāng)我們拿起畫筆時(shí),就會(huì)收獲前所未有的專注力。當(dāng)我們長時(shí)間地觀察、凝視畫面的時(shí)候,當(dāng)我們的呼吸和畫筆在同一個(gè)頻率時(shí),就會(huì)發(fā)現(xiàn)時(shí)間仿佛停了下來,心境是一方凈土。拿起畫筆,更能在專注中找到自我所在。許多人在不斷臨摹的過程中發(fā)現(xiàn),看似是技法的精進(jìn),實(shí)則是對(duì)自我心性的探究。正是來自心靈的力量,滋養(yǎng)著歷史上諸多壁畫臨摹人。

敦煌,在不斷生長

一位老師曾對(duì)我說過:“敦煌不是壁畫,也不是那一個(gè)個(gè)具象的洞窟,它是我們中國人1600多年來對(duì)美的追求,至今從沒斷過,也不能斷。”

敦煌不是文物,而是不斷生長的生命。

敦煌不是景點(diǎn),而是我們精神世界之所住。

敦煌不是壁畫,而是1600年來中國人對(duì)美的追求。

敦煌本身是人類所共有的精神財(cái)富,理應(yīng)被更多人看見、欣賞、傳承。敦煌文化也應(yīng)該和當(dāng)代文化進(jìn)行再次融合,從而為我們民族產(chǎn)生新的精神力量。

敦煌畫院的許多畫師們都相信,壁畫臨摹,是每一位普通人接觸和傳承敦煌藝術(shù)的最好方式。無論身在哪里,只要繪出自己的“理想國”,那里就是敦煌,就是一種盛大和輝煌。

希望《敦煌如是繪》這本書,能給予讀者一個(gè)走進(jìn)敦煌的路徑,完成從“觀看”到“參與”的躍進(jìn)。相信繪者越喜愛臨摹,就越能透過模糊斑駁的畫面,得見豐饒盛大的敦煌。

(《敦煌如是繪》,敦煌畫院著/繪,中信出版社出版)

- 2023-03-13【代表通道】讓更多人感受到文字和閱讀的力量——甘肅團(tuán)代表陳天竺走上“代表通道”

- 2023-02-13著名作曲家韓蘭魁接受記者專訪時(shí)說——《不遙遠(yuǎn)的胡麻嶺》圓了我的心愿

- 2023-02-10“沒有祁連山,就沒有河西走廊”是這位科學(xué)家提出來的

- 2023-01-06藝術(shù)大師黃永玉百歲之年第三次設(shè)計(jì)的生肖郵票 《癸卯年》特種郵票首發(fā)

西北角

西北角 中國甘肅網(wǎng)微信

中國甘肅網(wǎng)微信 微博甘肅

微博甘肅 學(xué)習(xí)強(qiáng)國

學(xué)習(xí)強(qiáng)國 今日頭條號(hào)

今日頭條號(hào)