老屋里的時光

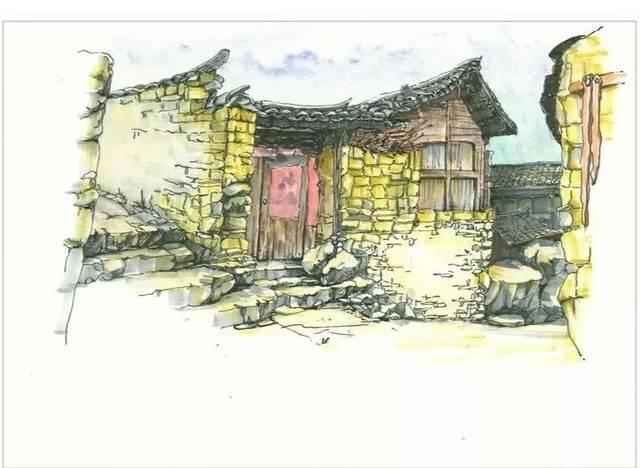

夢里的老屋坐落在縣城南郊一隅。

再熟悉不過的小路,再親近不過的小區,氤氳著一份溫情的氣息。歲月悠悠,微風徐徐,炊煙裊裊,柔情依依。只是縷縷炊煙里,早已不是母親的味道。四川的麻辣,河南的燒餅,過往的房客用家鄉的風味延續著老屋的人間煙火,用一個又一個四季打理著柴米油鹽的尋常日子。

透過夕陽的余暉,記憶中的老屋漸漸地清晰。父母健在時,多少次回家的腳步是那樣急切,三步并作兩步,狠不得一步跨入家門,給父母來一個大大的驚喜。屋里洋溢著團聚的喜悅,歡歌笑語瞬間充盈著角角落落。

歲月把老屋打磨的不成樣子。城市化的進程,讓小縣城煥發了英姿。周邊高樓林立,更加襯托出老屋滄桑和衰舊,過早地失去了往日的喧囂和光澤。用飛速發展來形容小城的變化,在時尚小區,越發顯得格格不入,甚至有些落寞。但這絲毫抹不掉曾經的美好時光和存留在記憶里的那份思念。

老屋始建于上世紀八十年代。兩家一幢二層小樓,獨門獨院。

都說老屋有靈性,通人性。依然是那種定乾坤的神態,不急不緩,不以物喜,不以己悲,用溫柔的目光打量著遠方的游子。與之對視,隱約能讀出一絲哀怨和責備。大門開著,從院里走出來女房客,上下打量著不速之客,用眼神詢問:找誰?有事嗎?此刻仿佛時光交錯,走錯了門。告訴來意,欣然讓進了門。

不遠處,是被孩子們稱為童年樂園的大河灣。放眼望去,興隆山脈綿延起伏,山泉順流而下。水不大,足可以讓人感受潺潺清泉的愜意。依水相伴,依山而居,樂山樂水,滋潤著人的秉性。天然形成的河道,如今換了模樣,防洪大堤初具規模,成為居民休閑娛樂的好去處。

大門外是政府為老同志們專門建造的門球場。那些年,父母的每一天是從打門球開始的。鼎盛時,可組建兩個門球隊。他們是從戰爭年代走過來的,被視之為功臣,晚年生活,安置到位,體貼周全。

多少次帶著孩子回到縣城,路過門球場,都按捺不住喜悅。如果哪位打球的老人先看到,會提醒我的父母:“趕快回家做飯,蘭州的娃娃回來了。”于是父母收拾好門球桿,笑容滿面開門。喚一聲乳名,一下子找到“被父母疼愛的孩子”那種久違了的感覺。這情景仿佛就在昨天發生。老屋里,無論歲月如何變化,都會讓人觸景生情。

大巴梨樹有些年頭了。盛年的巴梨樹枝繁葉茂,生機勃勃,收獲的季節果實累累。品質好,冠狀形的樹蔭增添了一抹綠色。父親用磚頭砌了花墻,施肥澆水,精心打理,成為名副其實的家庭成員。對樹的呵護是有講究的,孩子們從小就知道不能往里傾倒污水。開花掛果期遇上寒流來襲,會給梨樹搭上防寒裝備。冬季,大雪紛飛,孩子們在樹坑里堆雪人,不亦樂乎。

二樓的大平臺,是父親的花卉基地。一口大水缸,曬澆花水。沃肥,晾曬栽花土。父親用熟練的動作,從水缸里打上一壺,花兒喝個通透,鉚足了勁地猛往上躥。吊金鐘,石榴樹等等,幾十盆花兒瘋長,遠遠地看去頗具一番景象。

樓上兩間屋子,是父母特意為蘭州的兩個女兒們準備的。過年過節,早早地打掃衛生,晾曬鋪蓋。說來特別有趣,寫字臺,床頭柜,椅子,再來兩張床往那兒一擺,總感覺有一種招待所的感覺。父親樂了,于是將房間一番布置,立馬不一樣。

上樓的臺階設計獨特,演繹著當年的排場。那個年代,二層小樓顯得多少有些奢侈,前衛。除了供暖設施,廚衛臥室上下水一應俱全。小區幾幢建筑,引領小城民居的時尚風,體現著社會對這些特殊群體的禮遇和尊重。享受美好生活,安度晚年,讓他們體面地過好每一天。

眼下,笨拙的臺階,斑駁的白墻,風雨侵蝕的門窗,灰頭土臉的平臺,塵埃落定,早已失去了應有的模樣。還好,每個屋子里那些褪了色的窗簾,依然保留著原始的模樣,緊貼木窗,不離不棄,與老屋朝夕相處,送走了無數個春夏秋冬。在我眼里,窗簾是值得流連的老物件。記得喬遷新居時,從蘭州民百大樓相中了一款面料,“斥巨資”購得一大卷,扛回家,自己動手做窗簾。四個窗戶,落地式花窗簾,給新家增色不少。窗簾的時尚也曾風靡一時。鄰居們紛紛夸獎,頓悟,哦!原來窗簾可以這么掛。

母親將“曬秋”,稍稍做了擴展,變成了“曬夏”。大門外兩棵玫瑰樹,一旦扎下根,便成了氣候。花季來了,門前紅彤彤的一片,足足持續一個多月。香飄四溢,沁人心脾。母親的日常生活里有了一份情趣,每天摘花,晾曬,脫水。院里院外,紅色成為主基調。花瓣半干時,用白糖搓揉,入罐,澆上適量的白酒,密封。一瓶瓶帶濃濃情意的玫瑰醬便上了每個小家庭的餐桌。那是家人的最愛,自產自制,濃縮了母愛。

信步走進自建的廚房,墻上一排釘子還保留著,引起了我的注意,思緒一下子回到了過去的歲月。父親手巧,動手能力極強。泥瓦匠活,木工,都能來上幾下子。廚房成了他一顯身手的好地方。墻上掛著鋸子,刨子,瓦刀等家什。盤爐灶是他的拿手好戲。燒煤的,燒柴的,紅色的臺面,三角鋼裝飾的邊角,精致而細膩。他的這一手絕活,曾多次帶隊下鄉為農戶盤爐灶,并樂此不疲。家里有一些帆布帶子,在父親眼里,都是寶貝,院子里擺開架勢,十幾個小馬扎凝聚了父親的心血,至今成了留給家人最好的念想。

說是廚房,其實最大的功能是貯物,冬天是家里的天然冰柜。每逢過年派上大用場。年貨堆成小山,吃上帶上,父母方心滿意足。

走近大門,門閂靜默在門后。用手摸去,似乎還有溫度。不多說一句話,不多走一步路,天黑了抱門腰,天亮了袖手門后。陸蘇的一段話,引起了我強烈的共鳴,“門閂依然是家里的一員,只不過,它從前閂好門戶,現在它拴住回憶,它銘記著每一個家庭成員的指紋,記得每一個親人的笑聲,目睹歲月之滄桑,見證生命之喜悅。青山在懷,木門在側,歡喜了然。”那柴門的“吱呀”聲里,包含多少家的溫暖,門閂猶如忠誠的衛士,守住了最初的情愫。

老屋是家族里一代人集體的回憶。偶爾與孩子們探討童年的趣事,老屋居然是他們童年的情感寄托,最值得珍藏的記憶。暑假基本上是在這里度過的。炎炎夏日,涼爽的氣候吸引著他們,前腳放假后腳就急切回家,被他們戲稱為“奶奶家的夏令營”。而小區里質樸的民風,寬松的環境,親情的呼喚,也是讓小家伙們向往的理由。沒有想到,小不點兒子曾與陳爺爺成了忘年交,一老一少一天有說不完的話。外甥女璇兒每當說起老屋,都會用兩個字來形容:“包容”。高二那年,小才女的《三樹志》,用文言文一氣呵成,抒發了對老屋的贊美和思念。作為范文,老師給予很高的評價。即使域外求學的日子,讓她千回百轉,心心念念的仍是老屋里的那一抹鄉愁。“有時丟失殆盡的某些東西,仍可靠地寄存在那個留下印記的老屋。”記憶的密碼,藏在石頭縫里,寫在老樹皮里,駐足在木板凳的紋理里,滲透在屋檐下的滴水坑里。

記憶是有選擇,過濾一些歲月的不易,往往存留的都是美好,都是斑斕的色彩。透過那扇窗,仿佛看到父母忙碌的身影,生爐子,掃院子,養雞,干不完的家務。冬天的冷也是不堪回首的,盡管爐火通紅,可是窗戶上的冰凌花,厚厚一層。正是這些瑣碎繁雜的家務,串成了普通家庭的小日子,有滋有味。

與往事道聲別,不是一件容易的事,盡管那種切割是萬般無奈的。我們明白,老屋總有一天會被新的設施所取代。老屋的拆遷已吵吵了多時,丈量了一次又一次,沒有下文。木門,木窗,木桌,生命中一段難忘的里程,轉瞬即失。回不去的老屋,值得珍藏的舊時光。

樹銜夕陽,倦鳥回巢。閑暇時與老屋來一次對話,叩問心靈,別樣的感受,精神家園里的一次盛會。珍惜當下,一切剛剛好。

□玉梅

相關新聞

- 2020-12-03蘭州地鐵,不被辜負的期待

- 2020-12-03扶貧二三事

- 2020-12-03懷念冬天的熱炕

- 2020-12-02童心與詩心:讀豐子愷的漫畫