《雨花臺》 何建明 著 南京出版社

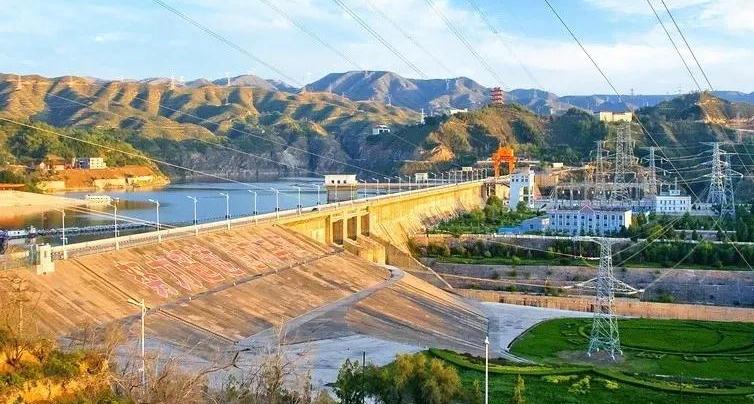

南京雨花臺烈士紀念館 烈士就義群雕 資料圖片

【讀書者說】

作為一座歷史文化名城,南京的旅游古跡資源非常豐富,而每一處古跡,都對應(yīng)著南京不同時期的歷史文化——提起夫子廟,人們想起的是江南千年科舉歷史;提起中山陵,人們想起的是孫中山先生的英雄事跡;提起總統(tǒng)府,人們想起的是紛繁變幻的民國政治風(fēng)云……唯獨雨花臺這處古跡,是跟千千萬萬為了新中國的解放事業(yè)而付出自己寶貴生命的英雄烈士的事跡緊密相連。

一直以來,雨花臺總是跟烈士陵園的定位聯(lián)系在一起,但普通公眾對于犧牲在這里的英烈的事跡,往往知之甚少,很多雨花英烈的英雄故事,也有伴隨著時間長河的流淌而被湮沒的危險。在今年中國共產(chǎn)黨迎來建黨100周年、黨史學(xué)習(xí)教育正在全國如火如荼開展之際,南京出版社推出的中國作家協(xié)會副主席、中國報告文學(xué)學(xué)會會長何建明先生的最新報告文學(xué)作品——《雨花臺》一書,正是以紀實史詩的形式,真實記錄并還原在雨花臺犧牲的諸位代表性英烈的動人故事。相信這些英烈故事通過本書實現(xiàn)的閱讀、傳播與感思,能夠讓更多國人明白今日幸福生活之不易,繼續(xù)為中華民族的偉大復(fù)興奮勇前進。

讓英烈的生命歷程還原

作為報告文學(xué)作品的資深學(xué)者,何建明在《雨花臺》的結(jié)構(gòu)設(shè)計上,可謂煞費苦心。全書一共十八章,幾乎每一章,都是圍繞一個或一組在雨花臺犧牲的英烈的動人事跡而展開。這種以人物為中心的寫作方式,一方面承接了司馬遷在《史記》中開創(chuàng)的人物紀傳體的中國史學(xué)傳統(tǒng),另一方面也跟西方新史學(xué)注重敘事、強調(diào)歷史敘事中作為主體的人的角色的回歸一脈相承。

更為重要的是,在本書講述的諸多雨花英烈當中,除了鄧中夏、惲代英等少數(shù)幾位烈士的公眾知曉度較高之外,其他諸如金佛莊、施滉、“保爾”等烈士,對于今日的社會公眾,尤其是青少年朋友來說,都是極其陌生的名字。正如何建明在書中自己講述的那樣——“他們的名字就是一尊尊豐碑,就是一首首詩篇”——何建明就是要通過對這些無名烈士的生命歷程的還原,認真而虔誠地為他們立傳,并借助于本書的廣泛傳播,讓今天更多的朋友知曉這些平凡而偉大的名字、這些質(zhì)樸而動人的故事。

為了真實還原這些或知名、或無名的英烈事跡,何建明在相關(guān)史料的收集與梳理上,下了很大的功夫。僅就筆者個人的閱讀觀察而言,本書涉及的相關(guān)史料包括年譜、傳記、回憶錄、口述訪談、會議記錄、歷史檔案、詩文作品等各個門類。這些史料或出自相關(guān)專業(yè)出版社的已出版資料,或出自各類檔案館的館藏記錄,或來自英烈身邊親友的相關(guān)訪談與回憶,或出自當時敵方相關(guān)人士的記述與檔案……由于相關(guān)史料門類眾多,出處不一,可以想見作者在搜集、整理、辨析這些史料時,所付出的心血與精力。作者在行文過程中,一方面將上述史料轉(zhuǎn)化為流暢、生動、易讀的轉(zhuǎn)述文字,另一方面也注意大量原文摘引相關(guān)重要史料,使得本書在具備不俗文學(xué)價值的同時,其史學(xué)價值與意義也更加彰顯。鑒于本書可能引發(fā)的較多閱讀量與關(guān)注,這些英烈的相關(guān)一手文字,也能夠通過本書,直接為廣大讀者所品讀與感悟。這種以匠心寫作、充分傳播雨花英烈事跡的用意,實在讓人生敬。

盡管作者在本書中的寫作,秉承著嚴謹、客觀而用心的史家筆法,但這種史家立場,并不是把自己放在冷冰冰的寫作客體的位置上。相反,本書洋洋數(shù)十萬言,自始至終都飽含著作者對于雨花英烈的滿滿溫情。比如第六章,在描寫年僅19歲的賀瑞麟就義場景時,何建明這樣寫道:

(面對黨旗)他竟然笑了,在生命的最后一刻,他留給敵人的是一個共產(chǎn)黨人面對死亡的微笑……

一個19歲的年輕人告別世界時的微笑。年輕烈士的革命樂觀主義精神與作為寫作者的何建明對于烈士的敬重與贊頌一目了然。

又如作者在最后一章的末尾,講述對于雨花石的記憶時,他這樣寫道:

看著它(雨花石)的斑斕,就像看到一位位為我們創(chuàng)造今天幸福的生活、建立偉大的國家的那些烈士們的容顏,就像能聆聽到他們的心跳……

正是有了作者以一顆同理心、去真切感悟雨花英烈們的生平與心靈境遇的經(jīng)歷,這樣一部用心寫就的英烈故事合集,才更加讓人敬畏與期待。

讓人物的精神隨信仰而行

在《雨花臺》一書中,最讓筆者震撼和感動的,是鄧中夏、施滉、“保爾”這三位雨花英烈的故事。

借助于電視劇《覺醒年代》的熱播,鄧中夏的名字被社會公眾熱議,他作為北大進步青年學(xué)生和中國共產(chǎn)黨早期創(chuàng)始人之一的身份,也開始被大家所熟知。而很少有人知道的是,鄧中夏也是在雨花臺犧牲的中國共產(chǎn)黨最早的黨員之一。鄧中夏在革命處于最低潮的時候被捕,當時的他,在黨內(nèi)又正遭受著不公正的待遇。然而獄中的他,仍然堅守信仰,甘愿忍受種種酷刑,絕不出賣組織。甚至在就義之前,他還要給難友們講授黨課:

一個人如果為了個人升官發(fā)財而活,那是茍且偷生的活,雖活猶死。一個人如果能為最多數(shù)的中國民眾的利益活、為勤勞大眾的利益而死,雖死猶生。人只有一生一死,要生得有意義,死得有價值。

鄧中夏的這些臨終感言,至今聽來,仍然讓人熱血沸騰、感佩不已。

而作為五四時期清華學(xué)生領(lǐng)袖的施滉,曾到美國斯坦福大學(xué)深造,并成為美國共產(chǎn)黨黨員。在美國期間,他還寫過《孫中山傳》,是一位很有學(xué)術(shù)潛質(zhì)的青年學(xué)人。然而在中國已經(jīng)無法安靜地放下一張書桌的時代里,施滉還是放棄在美國的學(xué)術(shù)事業(yè),毅然回國,投身于緊張而殘酷的革命事業(yè),最終在雨花臺壯烈就義。他犧牲后,美國共產(chǎn)黨甚至把每年的1月1日作為“施滉日”來紀念,足見施滉在海內(nèi)外進步事業(yè)中的影響力。

跟施滉的經(jīng)歷頗為相似的,是化名“保爾”的許包野烈士的英雄事跡。從“保爾”這個名字,就可以看出許包野獻身革命事業(yè)的決心與勇氣。他擁有哲學(xué)和法律兩個博士學(xué)位,是曾經(jīng)在莫斯科東方大學(xué)、中山大學(xué)有著五年任教經(jīng)歷的紅色教授。在革命隊伍中,他是海外學(xué)習(xí)時間最長(11年)、學(xué)歷最高(雙學(xué)位博士)、外文最好(懂多國語言)的一位革命者。然而就是這樣一位學(xué)富五車的知識分子,毅然服從組織安排,在革命形勢最為艱難的時刻回國,先后在廈門、江蘇、河南等地從事地下工作,最終被敵人折磨至死,年僅35歲。

鄧中夏、施滉、“保爾”——這三位烈士,在當時都經(jīng)受過良好的教育,然而遠大的革命理想與解放人民的堅定信念,讓他們沒有成為一個所謂的“精致的利己主義者”,而是舍棄自己原本可以安逸、穩(wěn)定的個人生活,長期投身革命事業(yè),不畏艱難險阻,不怕困難犧牲,最后都在雨花臺獻出了自己年輕而寶貴的生命。他們的生命雖逝,但其名字與精神,卻永遠銘刻在中華大地上。用何建明在本書后記里的話來說,就是“烈士的事跡不是單向和獨立的,他們的血跡與足跡是融入歷史洪流的”,而本書的用心書寫,就是要盡可能“讓人物跟歷史風(fēng)云走、讓人物的精神隨信仰行”。

讓鮮為人知的事獲得呈現(xiàn)

《雨花臺》所寫到的烈士多達三百余人,涉及各方面歷史人物達一千多人,這樣的創(chuàng)作密度與難度,在何建明40多年的報告文學(xué)創(chuàng)作中,是從未有過的挑戰(zhàn)。面對這樣艱巨的創(chuàng)作任務(wù),何建明確立的創(chuàng)作主線是:“讓鮮為人知的事獲得呈現(xiàn),力圖讓公眾熟知的事更真實、精彩、生動、深刻呈現(xiàn)。”也就是說,只有讓黨史和革命史“立”起來,“活”起來,讓當代人對它產(chǎn)生親近感、觸摸感,抵達人們的情感世界和靈魂深處,才能真正地讓歷史發(fā)揮教育與傳播價值。

2014年12月,習(xí)近平總書記在視察江蘇時指出,在雨花臺留下姓名的烈士就有1519名。他們的事跡展示了中國共產(chǎn)黨人的崇高理想信念、高尚道德情操、為民犧牲的大無畏精神。他殷切希望江蘇:“要注意用好用活這些豐富的黨史資源,使之成為激勵人民不斷開拓前進的強大精神力量”。

而這部精心打磨的由雨花英烈動人事跡構(gòu)成的《雨花臺》,定能在黨史學(xué)習(xí)教育中,在推進“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”的進程中,發(fā)揮其獨特而重要的價值。

(作者:許金晶,系北京大學(xué)南京校友會副秘書長、作家)

相關(guān)新聞

- 2021-06-07《人間詞話》與現(xiàn)代派詞學(xué)

- 2021-05-31雪域高原譜新曲——評徐劍的報告文學(xué)《金青稞》

- 2021-05-31在高原現(xiàn)場觸摸人間變遷 ——讀徐劍報告文學(xué)《金青稞:西藏精準扶貧紀實》

- 2021-04-29體現(xiàn)歷史和理論統(tǒng)一的“真”與“善”